|

Fundgrube: Empfehlungen Belletristik & Sachbuch Buchempfehlungen August 2025

|

Sachbuch

↑ Empire of AI von Karen Hao Karen Hao untersucht in "Empire of AI" die globalen Strukturen rund um die Entwicklung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Das Buch beschreibt, wie technologische Fortschritte nicht isoliert entstehen, sondern durch wirtschaftliche Interessen, geopolitische Spannungen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen geprägt werden. Dabei geht es um die Rolle großer Technologieunternehmen, deren Einfluss auf Märkte und Regierungen sowie die Folgen für Arbeitswelten und Bildungssysteme. Hao zeigt, dass KI-Systeme nicht nur Innovationen hervorbringen, sondern auch bestehende Machtverhältnisse verstärken können. Themen wie Überwachung, Datenkontrolle und ethische Herausforderungen werden kritisch eingeordnet. Auch internationale Unterschiede, etwa zwischen den USA, China und Europa, werden beleuchtet, um die unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Ansätze verständlich zu machen. Das Werk richtet sich an Leserinnen und Leser, die verstehen möchten, wie KI über technische Aspekte hinaus gesellschaftliche Dynamiken beeinflusst. Es lädt dazu ein, die Entwicklung von KI nicht nur als technische, sondern auch als politische und ökonomische Frage zu betrachten. |

Sachbuch

↑ Survival of the Richest. Warum wir vor den Tech-Milliardären noch nicht einmal auf dem Mars sicher sind von Douglas Rushkoff "Survival of the Richest" von Douglas Rushkoff schildert, wie einige der wohlhabendsten Mitglieder der Tech-Elite Strategien entwickeln, um eine bevorstehende gesellschaftliche Krise zu überleben. Ausgangspunkt ist ein Treffen, bei dem Rushkoff mit fünf Milliardären diskutiert, die sich primär darauf konzentrieren, sich selbst mithilfe von Technologie und Ressourcen abzusichern – ein Denken, das er als „The Mindset“ bezeichnet. Das Buch untersucht, wie diese Denkweise in Projekten wie Mars-Missionen, Bunker-Bauten und virtuellen Welten Ausdruck findet, und stellt dem eine Vision gegenüber, die auf Gemeinschaft, gegenseitiger Unterstützung und Solidarität setzt. Rushkoff plädiert dafür, statt sich abzuschotten, die Gesellschaft durch lokale Zusammenarbeit, Regulierung und fairere Wirtschaftsstrukturen zu stärken. |

Sachbuch

↑ Retrotopia von Zygmunt Bauman In "Retrotopia" entwickelt Zygmunt Bauman eine Analyse moderner Gesellschaften im Umgang mit Zukunft und Vergangenheit. Er beschreibt, dass frühere Gesellschaften oft eine ideale Zukunft entwarfen, während in der Gegenwart zunehmend die Vergangenheit als Orientierung gilt. Diese „Rückkehr zur Utopie“ erklärt Bauman als Folge globaler Unsicherheiten, sozialer Spaltungen und politischer Instabilität. Anstatt visionäre Zukunftsentwürfe zu formulieren, greifen viele Menschen auf vertraute Bilder und Strukturen zurück, die Sicherheit versprechen. Bauman untersucht diese Tendenz kritisch und verbindet sie mit seinen früheren Arbeiten zur „flüssigen Moderne“. Das Buch reflektiert, wie Nostalgie politisch und gesellschaftlich wirksam wird und welche Risiken damit verbunden sind. Es lädt dazu ein, das Verhältnis zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft neu zu denken, ohne dabei einfache Lösungen anzubieten. |

Sachbuch

↑ Wie ein Dieb im Tageslicht. Macht in Zeiten des posthumanen Zeitalters von Slavoj Žižek In "Wie ein Dieb im Tageslicht" analysiert Slavoj Žižek die politischen und kulturellen Spannungen einer Welt, die zunehmend von Digitalisierung und globaler Vernetzung geprägt ist. Er diskutiert die Art, wie neue Technologien Arbeitsmärkte verändern, Machtverhältnisse verschieben und politische Entscheidungsprozesse beeinflussen. Zentral ist die Frage, ob diese Entwicklungen eher befreiend wirken oder neue Formen von Kontrolle erzeugen. Dabei zieht Žižek Parallelen zu marxistischer Theorie und psychoanalytischen Ansätzen, um aufzuzeigen, wie Ideologien in scheinbar neutralen Technologien fortwirken. Das Buch ist weniger eine systematische Darstellung als eine Sammlung von Interventionen, die auf aktuelle Konflikte und Widersprüche reagieren – vom Verhältnis zwischen Demokratie und Kapitalismus bis zu Fragen der Überwachung. |

Sachbuch

↑ Moral in Zeiten der Krise von Horst‑Eberhard Richter Richter reflektiert in "Moral in Zeiten der Krise", wie gesellschaftliche Herausforderungen - von Finanzkrise bis Klimawandel - eine Form von kollektiver Verantwortung erfordern. Er kritisiert die aktuelle Politik als weitgehend ratlos und beschreibt den Mangel an moralischer Haltung als zentrale Ursache für das Ausbleiben sozialer Gerechtigkeit und nachhaltiger Gestaltung. In politisch symbolträchtigen Gestalten wie Barack Obama findet er einen Hoffnungsträger, betont jedoch, dass wirklicher Wandel nur durch eine eigene Wiederbelebung von Wertorientierung gelingen kann. Er plädiert für ein neues Verantwortungsbewusstsein als Ausgangspunkt gesellschaftlicher Erneuerung. |

Sachbuch

↑ Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten? von Sara Weber Sara Weber hinterfragt in diesem Sachbuch, warum trotz immer wiederkehrender Krisen - Pandemien, Klimawandel, Kriege, Inflation - die Arbeit weiterhin drängend bleibt. Im Zentrum steht die Frage, wie zeitgemäße Arbeitsstrukturen gestaltet werden können, die sowohl für die Menschen als auch für die Gesellschaft und den Planeten verträglich sind. Sie reflektiert etwa die Belastung durch Homeoffice, die Vermischung von Erwerbs- und Carearbeit und den zunehmenden Burn‑out, ohne einfache Erklärungen zu liefern. Stattdessen nennt sie Faktoren wie den Fachkräftemangel, der Arbeitnehmenden mehr Gestaltungsraum eröffnet, und plädiert für einen Umbau der Arbeitswelt hin zu Gerechtigkeit, Zukunftsfähigkeit und Sinnhaftigkeit |

Sachbuch

↑ Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde von Ole Nymoen Ole Nymoen illustriert in "Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde" eindringlich, wie Kriegsbereitschaft politisch instrumentalisiert wird. Er argumentiert, dass zunehmende Aufrüstung und die Diskussion um Wehrpflicht Gefahren bergen, deren Interessen sich nicht zwangsläufig mit denen der Bevölkerung decken. Im ersten Teil grenzt er klar ab, dass Krieg nicht primär wirtschaftlich motiviert sei, sondern Machtinteressen einer Exekutive entspringen. Im zweiten Abschnitt betont er die Sinnlosigkeit des Krieges für das Individuum: Menschen verlieren praktisch immer, und die moralische Belastung ist enorm. Das Buch wirft grundlegende Fragen auf: Wer bestimmt über Krieg und die Nation, und wem dient er tatsächlich? Nymoens Konzept des “Nicht-Kämpfens” versteht er als humane Form des Protests und als Statement für kollektive Selbstbestimmung. |

Sachbuch

↑ Nichts ist, wie es scheint – Über Verschwörungstheorien von Michael Butter Michael Butter, Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen, nähert sich in "Nichts ist, wie es scheint – Über Verschwörungstheorien" dem Phänomen Verschwörungstheorien mit analytischer Klarheit. Er unterscheidet reale, begrenzte Verschwörungen (beispielsweise Watergate) von weitreichenden, irrealen Theorien, die allumfassende Schuldzentren postulieren . Er beleuchtet Strategien, wie solche Erzählungen Seriosität suggerieren, etwa durch finanzielle Interessenslagen, und fragt, warum Menschen an sie glauben — Motive reichen von Identitätsbildung über Gruppenzugehörigkeit bis hin zu dem Bedürfnis, komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen. Ein weiterer Blick gilt der historischen Entwicklung, insbesondere der Rolle des Internets, das zur Verbreitung beiträgt. Butter plädiert für Bildung: historische, mediale und soziale Kompetenzen (historical, media und social literacy) seien essenziell, um Verschwörungstheorien kritisch zu begegnen. |

Belletristik

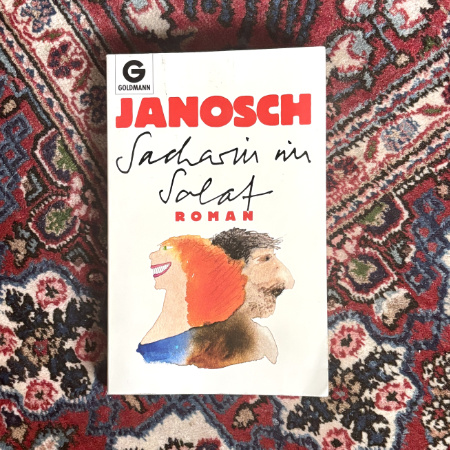

↑ Sacharin im Salat von Janosch In "Sacharin im Salat" begleitet man Alex Borowski, der sich vor allem eines wünscht: jemanden, mit dem er seine eigenen Gedanken teilen kann. Doch immer wieder begegnet er Menschen, die lieber über sich selbst sprechen – über Frauen, gescheiterte Beziehungen, Sozialismus, das Leben oder sogar Magengeschwüre. In seiner skizzenhaften Erzählweise bringt Janosch einen ironisch-leichten Ton in den Blick auf zwischenmenschliche Beziehungen, ohne wertend zu werden. Die alltägliche Melancholie in Auseinandersetzung mit Einsamkeit und Verbindungen wird mit einem subtilen Humor verknüpft, der zum Nachdenken über die Schwierigkeit echter Kommunikation einlädt. |

| © 2001-2024 | Über Dirk | Datenschutz | Impressum |